「立川からはじめる未来」 15:日本博物館協会・博物館活動特別奨励賞受賞、その全文

恐竜の研究で名高い国立科学博物館の真鍋真さんは、バージニア・リー・バートンの名作絵本『せいめいのれきし』の改訂を監修するなど、興味や活動領域の広い方で、お人柄は輪をかけて素敵です。そんな真鍋さんが先頃PLAY!に来られて、「令和3年日本博物館協会博物館活動特別奨励賞」受賞の知らせを伝えてくださいました。

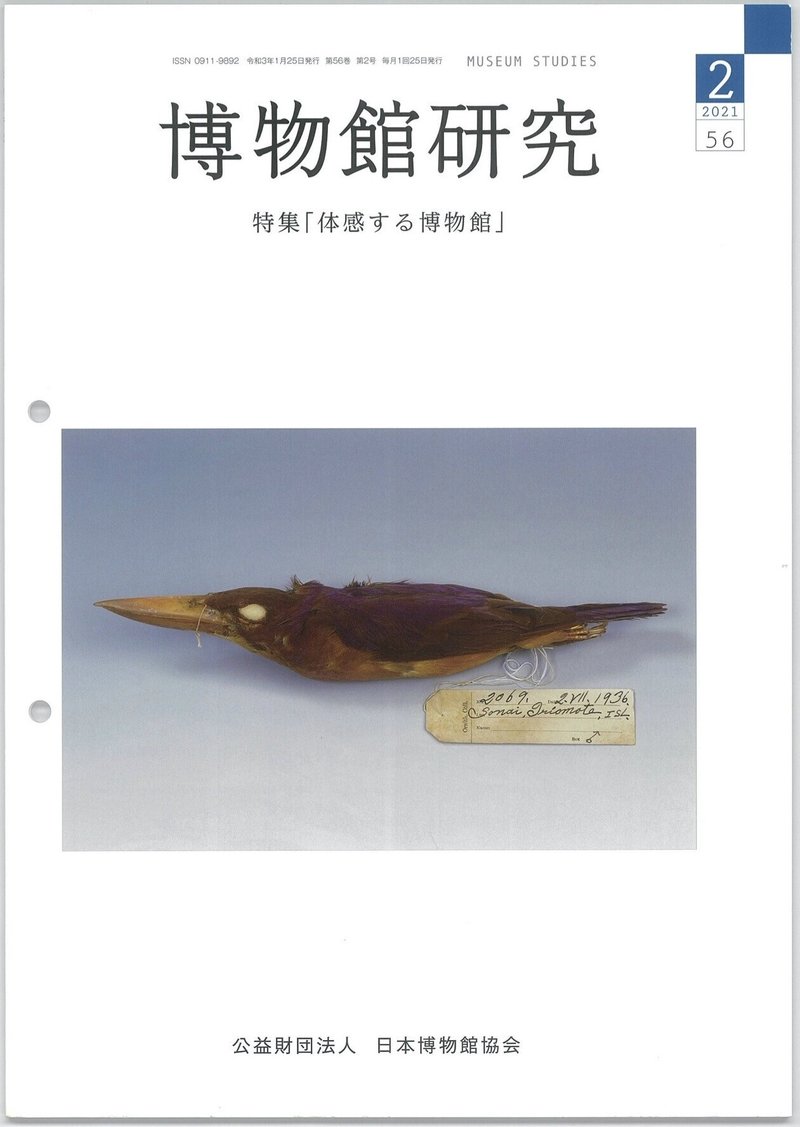

この賞は、日本博物館協会が昭和3年から発行を続ける由緒正しい月刊誌『博物館研究』に掲載された1年間の論考の中から、毎年3-4件が受賞するものです。真鍋さんは日本博物館協会理事で、「博物館研究」の編集委員でもあります。研究者や学芸員らが執筆する中でプロデューサーという肩書での寄稿が珍しかったため「特別奨励賞」という名になったのだと教えてくださいました。

ぼくが寄稿したのは、今年の2月号「体感する博物館」特集です。「『絵とことば』のミュージアム 続けていく、みんなの場所をつくる。」と題し、PLAY!ができた経緯、オープン直後の試行錯誤、展望などをユニークな事例として博物館関係者に知ってもらいたい気持ちで書きました。こんな顕彰制度があるとは梅雨も知らず、受賞はまさに晴天の霹靂で、とても嬉しく思いました。

受賞はぼく個人が得たものではありません。ぼくはPLAY!で起こっていることを執筆しただけで、評価をうけたのは活動と関係者です。そのことに加えて嬉しかったのは、顕彰の目的が「周知」だということです。表彰の意味合いは、個人や団体を励ますことと、論考の内容を会員や博物館関係者に「おもしろいから読んでみて」とリマインドすることにあるはずです。日本博物館協会という権威が、船出したばかりのPLAY!の活動を周知してくれたことに感動しました。

11月17日、北海道・札幌で行われる授賞式に招待いただきましたが、残念ながら20日から始まる「柚木沙弥郎展」の設営で参加が叶いません。そこで事務局に相談し、レポートの内容を全文公開することにしました。出版されたのが2021年2月なので、情報は少し古く、その後に続くさらなる挑戦と成果、悩みは収められてはいませんが、それ以前のこと、ここで以前書いたことも含めて8000字にまとめられています。

以降の「アーノルド・ローベル展」「ぐりとぐら展」「酒井駒子展」「ミッフィー展」を通じたMUSEUMとPARKの挑戦も、伝えたい気持ちが強くあり、がんばって書きます。感想などお聞かせいただけるとうれしいです。

*

2021年2月

PLAY! MUSEUM

「絵とことば」のミュージアム

続けていく、みんなの場所をつくる。

はじめに

「東京・立川に、大人から子どもまで楽しめる民間のミュージアムを作る」。このプロジェクトは唐突ではあるけれど自然な成り行きで生まれた。大きな挑戦であると同時に、社会実験でもある。筆者に「新しいミュージアムを作りたい」と相談があったのは2017年の初頭。それから3年後、立川駅北口の新街区GREEN SPRINGS内に「PLAY! MUSEUM」は完成し、コロナ禍の逆風が吹き荒れる中、大海原へ出航した。

PLAY! MUSEUMは「絵とことば」をテーマにした民間のミュージアムである(経営は株式会社コスモマーチャンダイズィング)。PLAY! という2階建ての複合文化施設の1フロアを占め、絵本や漫画、アート、デザインまで、絵とことばを巡る表現を幅広く取り扱う。大人から子どもまで、誰でもが楽しめる場所を目指していて、キーワードは「参加すること」だ。来場者が主体的に展示内容に関わることで、見方や楽しみ方を増やそうと考えている。アートを見たり自分で作ったり、美術館に行くことを日常化してファンを底上げしたい。そして地元に溶け込んだ存在にしたい。こうしたテーマやミッションをもつに至った経緯と、そして何を実践し行い、今後どう発展させていくのかを書き記してみたい。

PLAY!外観。アートディレクターの菊地敦己がデザインした積み木型のロゴ

PLAY! MUSEUM受付から展示室入口を望む。PLAY!全体のインテリアは「ふじようちえん」などで知られる手塚建築研究所が担当

1. ぼくはだれか

まずは筆者の自己紹介から。1997年から20年近く朝日新聞社の文化事業部で展覧会のプロデューサーとして働いた。レオナルド・ダ・ヴィンチやフェルメール、古代エジプト、京都・南禅寺、香川の金刀比羅宮、はたまたミッフィー、スヌーピーからガンダムまで。地域や時代、ジャンルの異なるさまざまなタイプの展覧会を、国や都道府県、市町村の美術館、デパートや商業施設と一緒に企画・運営した。プロデューサーの最も重要な役割は、収支計画を軸に事業を推進し成功させることだ。そのうえで、必要に応じて何でもやる。キュレーション、会場構成、図録の編集・執筆、広報、運営、商品作り、スポンサー集めなど、成功のためには何でもやった。

2015年に朝日新聞社を離れブルーシープという会社をつくり活動の幅を広げた。ひとつの転機は2016年にオープンした「スヌーピーミュージアム」でクリエイティブ・ディレクターを務めた体験だった。事業計画、建築や内装、CIづくりやブランディングまで。施設の立ち上げはすべてが新領域だったが、とりわけ重要だったのは、2-3ヶ月の短期決戦型の展覧会ではない「持続可能な場所を作る」という使命だ。展示やサービス、施設のメンテナンスや運営を数年間の長期的な視点で見て解決する必要があり、「その場しのぎ」が通用しない場所だった。

こうした実績を踏まえて、立川でのプロジェクトについて相談がきた。当初のお題は二つ。「立川駅北口の再開発の一角に、親子が楽しめる美術館をつくる」というデベロッパーからの条件。「心身ともに健やかで、人間らしい暮らし」を掲げる新しいまちづくりの一翼を担う役割を期待された。

もう一つは、プロジェクトを担う事業主からの「エリック・カールなど絵本をからめたい」「子どもが遊べるキッズパークを併設する」という希望だった。事業主はエリック・カールやレオ・レオニなど、国内外の版権を扱うエージェントで、版権のプロモーションとミュージアムビジネスを両立させながら公共的な場を生み出したいと考えていた。あわせて、ミュージアムのコンセプトと有機的に響き合う、子どもとその親が一日過ごせる新しい屋内施設を併設する構想があった。ぼくはミュージアムを中心としながら、子どもの施設を含めた全体のあり方、ブランディング、プログラムをプロデュースすることとなった。

2. どんなミュージアムをつくったらいいのか?

まず、ミュージアムとは何かについて今一度考えることから始めた。ブルーシープでは2018年、上野の森美術館で開かれた「フェルメール展」に合わせて『フェルメール』(ナナロク社との共同出版)という本を刊行した。図録やガイド本とは違うものを作ろうと、欧米8カ国に点在するフェルメールを現地で撮影し、絵画作品とその展示室内の様子、お客さんやスタッフ、そして美術館やその街のありようを1冊の本にまとめた。

ルーヴルやメトロポリタンなど世界に冠たる美術館から、ケンウッドハウス(ロンドン)やイザベラ・スチュワード・ガードナー(ボストン)などの中小規模館まで、17の個性的な美術館を3週間かけて巡った。現地を訪れ美術館関係者と話をするたびに気づかされたのは、どこもみな改革に挑戦しているということだった。その館ならではの個性や売りを、建物の改装や増築、展覧会のキュレーション、カフェやショップ、ウェブサイトやサービスに反映させようと、あの手この手を尽くしていた。

美術館はそもそも教育機関だが観光資源でもあり、見せ物、エンタテインメント的なポテンシャルも備えている。設備や人材にコストがかかることから公的資金が投入されてきたが、リソースを活かした経営努力が求められるようになった。権威的に作品を並べておけばよい時代は過去のものとなって、世界中の美術館が、存在意義について社会への説明責任を求められ、類似施設との差別化が死活問題となっている。そんな時代に東京・立川にオープンするミュージアムもまた、自らのミッションとアイデンティティを明確にする必要があった。

3. ファンを増やす、地域に根付く、そして続ける

まず掲げることにしたのが、敷居を低くし、アートに親しむきっかけとなる場所を目指すことだ。大人から子どもまで誰もが気軽に入れて、楽しめる。けれどその奥に進めばたくさんの発見が待っている豊かな場所。そうした体験を通じて他の美術館にも行きたくなる。そんなファンを増やす種まきを一つの使命とした。

次に大事なのは、地域にとって欠かせない存在になること。東京にはたくさんの美術館があるが、立川にはここしかない(同じタイミングで「たましん美術館」が立川に移転した)。都心に出なくても近所の美術館で楽しむ習慣がつけば、経営の安定にも寄与する。そのために、立川市や近隣の大学や教育機関、交通機関や商店街、価値観を共有する人たちと連携をし、地域に根付くことを目指すこととした。

そして最重要ミッションは言うまでもなく「継続」だ。どんなに高評価を得ても、公共的な役割を果たしていても、公立美術館と違い、経営が行き詰れば続けることができない。経営に必要十分な入場料を得られる展覧会のプログラムと、来場者の購買意欲を刺激する物販やカフェなどのサービス部門。これらの売上を前提とした持続可能な施設を作りあげることが最大のミッションだった。

4. 「絵とことば」をテーマに、世界基準で

敷居を低く、十分な来場者を呼ぶとなれば、絵本や漫画を扱うのはどうかと考えた。集客力があり扱いやすい絵本や漫画の原画展はあちこちで気軽に行われている。ところが展示は非常に難しい。原画は見せるための作品ではなく制作過程の原稿であり、最終成果物は絵本や漫画そのものだからだ。ならば、難しい展示に正面から挑み、研ぎ澄ませたキュレーションと演出で、特別な展覧会を開くことを特徴としてはどうかと考えた。

海外のアートや絵本の関係者に、日本では大人が絵本を読み絵本展に足を運ぶ、と言うと軽い驚きが広がる。欧米では絵本は子どものもので、大人のものではないと考えられているからだ(最近は少し変化があるようだが)。漫画も同じことが言える。電車の中で大人が漫画雑誌読む光景はステレオタイプ的に揶揄される。(フランスやベルギー、北米などでは漫画が読まれるが、大人は「グラフィックノベル」と呼ばれる文学性の高い漫画を好むようだ)。けれどそれは悪いことなのか。ぼくだって素晴らしい絵本を読んだら涙する。電車の中でもどこでも漫画を読んで笑ったりツンとする。なんだかんだ絵本や漫画が好きなのだ。

「鳥獣戯画」を例に挙げるのは短絡的すぎるにせよ、日本人には古くから絵本や漫画的な表現が身近にあった。人生に潤いを与え、生き方のヒントを授けてきた。こうした「絵とことば」の文化を、ミュージアムという空間の中で、本とは異なる体験として掘り下げたり拡げたりしていく。そんな表現を本気で追求するミュージアムは世界にも類がないはずだ。

「絵とことば」をテーマに、キュレーションや編集、演出の面で世界基準の展覧会で作る。国内で初となる展覧会も行う。一見「ありそう」だが、実は「ありそうでない」ミュージアムを目指すことにした。

5. 二つの異なる展覧会を同時に開く

美術館の大きな要件・個性であるコレクションは持たないこととした。コレクションの形成や調査・展示ではなく、企画展の開催を主な活動とする。一方で、企画展を定期的に開催するだけだと何か物足りないと思った。活動に奥行きや幅を出したかったし、一発勝負の企画展に賭けるリスクは軽減しておきたい。

そこで、企画展とは別に、1年ごとに切り替わる年間の常設展を設けることとした。軸となる企画展は2-3ヶ月間の短いスパンで切り替わり、来場者の層も入れ替わる。1年かけた常設展示があれば、さまざまな来場者に、偶然の出会いや発見を提供できる。

常設展は、内外の著名な絵本作家や作品を取り上げることとした。絵本というジャンルは意外に新しい。グラフィックデザインや文学などの領域から今日の絵本の礎を切り開いた作家やその作品づくりを紹介するのは刺激的なことだ。

一方の企画展は、より積極的な場にしたいと考えた。「絵とことば」を見たり、聞いたり、参加することで、前に一歩踏み出して感じていく、そんな能動的な展覧会をつくる。学び、感じる、二つの異なる展覧会を同時に開くことで、来た人たちがさまざまな体験や情報を受け取るチャンス、間口を開くことができる。

6. 初回常設展、エリック・カールの役割

『はらぺこあおむし』であまりに有名なアメリカ人の絵本作家、エリック・カール。描いた絵本は80冊以上。キャリアの始まりはグラフィックデザイナーで、ひょんなことから穴の開いた絵本を思いつき、以来、立体的な絵本作りを代名詞としている。そして色鮮やかな絵は、自分で色を塗って作った抽象画のような色紙のコラージュで、偶然性の美しさが潜む。自分のために、非公開のアートワークを作り続けるアーティストでもある。活動の拠点である東海岸のマサチューセッツ州の小さな町にエリック・カール美術館を建て、自身の作品を見せるとともに、世界中の絵本やグラフィックアートの展覧会を開いている。常設のワークショップエリアでは独自のプログラムを開発し、全米の教育機関にも提供している。

エリック・カールの作品とその活動には、目指すべき価値観、要素が多数含まれていた。事業主ともビジネス上の結びつきがあり、ぼく自身も過去に展覧会を開いたことがあった。そこでエリック・カールを最初の常設展としながら、PLAY! MUSEUMと中長期の協力関係を構築することした。1年に1度程度展覧会を共同で企画することを取り決めた。

展覧会名は「遊ぶための本」とした。エリック・カールが自身の絵本を「半分おもちゃ、半分本」と呼んでいたことをヒントに、おもちゃのような本のありようを空間全体で表現した。200m2弱の空間に入ると、天井まで伸びる壁面にさまざまな有機的な形の穴があき、壁や穴の奥に見える壁に色鮮やかなエリック・カールの色紙が折り重なって見える。空間の奥に歩を進め壁の中に入り込むと、そこに「遊ぶ動き」をテーマにした分類で絵本の原画が並ぶ。さらに奥には、エリック・カールの年表や制作工程を伝える映像など、情報がレイヤーのように用意されている。大人は絵を見て解説を読み、子どもたちはおもちゃののような室内を歩き回り、穴の開いた壁をくぐったりする。

エリック・カール氏 Photo by Jim Gipe, Pivot Media. © Eric Carle LLC.

常設展示室内の様子。内装のデザインは建築家の張替那麻

回廊のような部分に原画が飾られている

7. tupera tuperaと発明した企画展

クリエイティブ・ユニットのtupera tuperaのことはミュージアム構想の端緒から頭にあった。絵本作家として大活躍しているが、絵本づくりは一活動にすぎない。徹底したプロ意識でものづくりを続けているふたり。これまでになかった新しいタイプの展覧会を作り、ミュージアムにアイデンティを与えることができるのはtupera tuperaしかいないと思った。

一度仕事をしたことはあったが、展覧会や本を作ったことはなかった。どう声をかけようかと考えた時、「発明」という言葉が出てきてメールを書いた。そして会いに言って話した。話したのはこういうことだ。親子が読むための絵本を作るように、いろんな人が見て感じて楽しめる、新しい種類の展覧会を一緒に作りたい。絵本原画をただ並べるのは確認作業になりがちだから、原画を展示するにしても、空間で見る必然性をもたせたい。そして、何より、来場者が一歩前に踏み出すような主体的な場を作りたい。

度重なる打ち合わせの結果、tupera tuperaが長年のテーマとしている「顔」を題材とする(タイトルは「かおてん.」に)こと、絵本原画や新作を使いながら、来場者に「顔」の面白さを伝えていくこと、そしてtupera tuperaが生み出した作品を見るだけではなく、来場者自身も顔を作れる場にすることが決まっていった。tupera tuperaはふだん多忙の中、全国各所でワークショップを実施し、大人から子どもまでものづくりの楽しさを伝えている。「かおてん.」は「みんなもやってみようよ」という誘いが連呼されているような空間だ。

ちなみにtupera tuperaとエリック・カールは縁があった。雑誌『MOE』(白泉社)の企画でtupera tuperaが『はらぺこあおむし』のオマージュ絵本『にちにちらんらん』を作り、エリック・カールはtupera tuperaの『かおノート』を使って自画像を描いていた。展覧会ではその2つの作品を展示している。

tupera tupera

企画展示室内。新作インスタレーション「かおカオス」

参加型作品「床田愉男」。来場者が壁のパーツを使って顔を作る。天井には鏡があり、写真も撮れる

8. 「かおシール」と「かおルーペ」で広がる楽しみ

新しい展覧会を作る、ということは、会場の中の話だけではないと考えた。会場を後にしたあとも余韻が続く、そんなツールを来場者に配ってはどうかと考えた。tupera tuperaが考えたのが、「かおシール」と「かおルーペ」だった(それぞれ8種類ありランダムに配布)。代表作『かおノート』は台紙に顔のパーツを貼っていくが、「かおてん.」では来場者本人が台紙となって「かおシール」を貼る。シールを貼った顔はどれもおかしく、思わず笑ってしまう。知らない人同士でも笑いあって、展覧会を違う気分で楽しむことができる。そして来場者全員がtupera tuperaの作品になることができる。

もうひとつの「かおルーペ」は、会場内で顔を発見するためのフレームで、tupera tuperaが得意とする「見立て」の感覚を手にすることができる。床に仕込まれた顔を探すのは初級で、上級は館内の床や天井、壁の節目に顔を見出す。帰ったあともその感覚は続き、ルーペがなくても、道すがらや電車の中、家の中で、なんでも顔に見えてくればしめたものだ。

PLAY! MUSEUMでは、すべての展覧会でこうしたツールを配布し、展覧会に積極的に関わったり、楽しみが続いていく体験を提案しようと考えている。2021年1月からはじまる「アーノルド・ローベル展」では、メッセージカードやクッキーを配布する予定だ。いずれも代表的なエピソードから生まれたアイテムで、来場者は展覧会のあとに続きを楽しむことができる。そのほかにもPLAY! SHOPでは展覧会にあわせて用意したミュージアムグッズを販売し、PLAY! CAFEでも展覧会とタイアップしたメニューやドリンクを提供し、好評を博している。

「かおシール」をつけた子ども。現在はマスクにつけることが多い。

「かおルーペ」。真ん中は「がんめんこ」になっていて、メンコ遊びもできる

次回企画展「アーノルド・ローベル展」(2021年1月9日〜3月28日)

PLAY! CAFE

9. PLAY! PARKで毎日のワークショップを

PLAY! MUSEUMとともに複合文化施設PLAY!を形成するのが「PLAY! PARK」だ。MUSEUMから階段を上がると大空間が広がる。「子どもが自分で遊びを見つけ出す」がテーマの遊び場だ。ここでは、MUSEUMと連動したワークショップを毎日楽しむことができる。一つは、エリック・カールのように色紙をつくろうという「Let’s! PLAY! PAPER!」。子どもたちは好きな色紙を選び、自由な画材を使ってめいめいに色紙をつくっていく。その紙でクリエイターがコラージュ作品を作ることもある。もうひとつは、顔を作るワークショップだ。洗濯物や、公園の木々や葉っぱなどを材料に顔を作り、作品は会場内に展示されていく。公立美術館では予算や人的な制約から常時ワークショップができないが、ここでは毎日楽しむことができる。

PLAY! PARKの空間

ワークショップLet’s! PLAY! PAPERの様子

10. 続けるために、地域に溶け込むために

PLAY! がオープンしてから約4ヶ月後、PLAY! は立川市と相互協力協定を締結した。立川市民の割引制度の創設、小学校の鑑賞教室やアート・教育関係者への内覧会実施など、さまざまな取り組みを行っていくことで合意した。民間のミュージアムとしては画期的なことだ。パブリックアートとして名高いファーレ立川をもつ立川市と、両者にとって実効性のある有意義なタイアップをこれから生み出していく。

小平市の西に所在する武蔵野美術大学はPLAY!からほど近い。立ち上げからさまざまな武蔵美出身のクリエイターが関わってきたが、2021年1月からは、PLAY!と武蔵美が共同で課外プログラムを実施することになった。その名は「PLAY!と経済」。武蔵美の学生数人がPLAY!の広報、コンテンツづくりなどを実践する。大学と企業の「産学協同」はさまざまに行われているが、プログラムの成果やゴールは最初から見えているものが多い。「PLAY!と経済」は、学生がPLAY!の経営を支えるために活動を行う。クリエイティブな能力や可能性を、机上の空論ではなく、現場の最前線で戦わせる。アートやデザインがいかに経済と関わっているかを学生時代に感じることができたら有意義だと考えた。

立川市や武蔵美の事例をはじめ、いかに続けていく場所とするか、そしてそのために地域に深く根を下ろすかを見据えながら、日々活動を広げている。

相互協力に関する協定書に調印した立川市の清水庄平市長(右)とPLAY!リーダーの脇谷哲朗(左)

おわりに、ネーミングについて

施設名の「PLAY」という名称は、「遊びを取り戻そう」というメッセージだ。日本語の「遊び」はどこか窮屈で、「遊んじゃダメ」といったネガティブな使われ方が多いように思う。一方英語の「PLAY」には「参加する」「演じる」といった豊かな意味がある。『ぐりとぐら』の作者、中川李枝子さんにネーミングをお伝えした時、「遊びの中に学びがあるのよ」と共感していただいた。

「PLAY」の最後に「!」をつけたのは、元気さ、楽しさをプラスするため。「PLAY!らしく」は関係者の合言葉だ。「PLAY!らしさ」を一層拡張し、発展させていきたい。

ロゴマーク。デザインはアートディレクターの菊地敦己